南京市是国家科技体制综合改革试点城市、创新型试点城市,近年来积极加快推进实施创新驱动发展战略,研发创新能力逐年提升。在看到我市自身发展优势的同时,与更高水平地区比较,也存在着诸多的差距和不足,需要我们充分认清和思考。以下是我市科技研发有关情况与GDP超万亿城市的对比,通过对标找差,从中可以了解我市的不足。

一、我市科技研发的主要状况及特点

几年来,我市R&D经费持续增长,研发投入强度持续增高。2016年,我市全社会R&D(科学研究与试验发展)经费为320.34亿元,比上年增长10.2%;全社会R&D投入强度3.05%,比上年提升0.06个百分点。近五年来R&D经费和研发投入强度情况如下:

| 2012-2016年R&D经费和研发投入强度情况 | |||||

| 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |

| R&D经费(亿元) | 320.34 | 290.65 | 262.86 | 236.35 | 209.97 |

| R&D占GDP比重(%) | 3.05 | 2.99 | 2.98 | 2.95 | 2.92 |

2016年全社会R&D研发人员123926人,比上年增长3.7%;研究与开发机构2340个,增长7.5%;专利申请65198件,增长16.2%;专利授权28782件,增长2.4%;发明专利申请31556件,增长13.4%;发明专利授权8697件,增长5.5%。

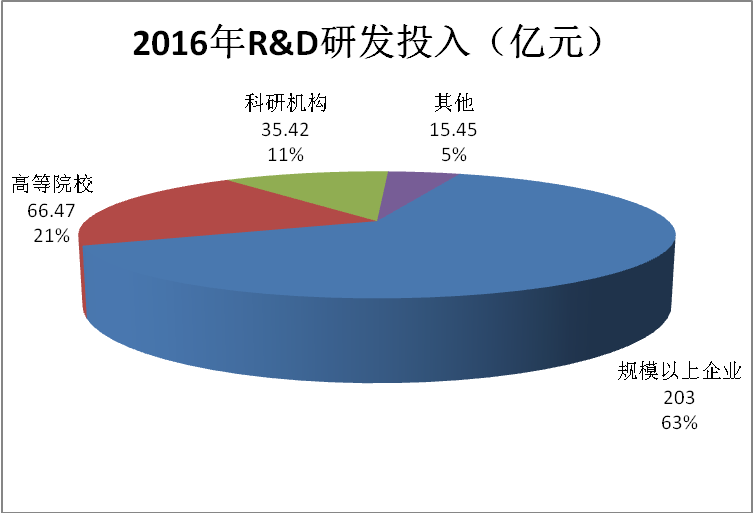

全社会研发R&D经费的主要特点:主体在企业,约占三分二;高校和科研院所比较强,比重超三分之一。2016年,国家统计制度调查的规模以上企业R&D,占全市R&D总投入的63.4%;高等院校R&D占20.7%;科研院所R&D占11%;另有近5%左右其他单位数据。

进一步观察各类研发情况:

1、规模以上工业企业。多年来,研发投入持续呈现上升态势。除2015年略有回落外,2016年再现增长,R&D占全市的44.6%。

| 2012-2016年规模以上工业R&D经费和研发投入强度情况 | |||||

| 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |

| 规模以上工业企业R&D(亿元) | 142.93 | 136.83 | 141.61 | 128.65 | 117.8 |

| 规模以上工业R&D 占主营业务收入比重(%) | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.04 | 1.04 |

2、规模以上服务业。近年来,研发投入增长势头强劲。2016年,我市规模以上服务业R&D已达55.16亿元,占全市的17.2%。与2013三经普年的17.02亿元相比,年均增幅48%。重点服务业企业R&D投入强度已从2013年的0.5%,上升到了2016年的1.5%,提高了1个百分点,年均提升0.33个百分点,显示出强劲的发展势头。

| 2013、2016年重点服务业研发及强度情况 | ||

| 2016年 | 2013年 | |

| 规模以上服务业企业R&D(万元) | 55.16 | 17.02 |

| 规模以上服务业企业R&D 占主营业务收入比重(%) | 1.5 | 0.5 |

3、建筑业。大企业支撑作用突出。我市建筑业的发展,主要依托几家大型企业,单位数占20.1%的大型企业,实现了建筑业84.9%的R&D。2016年建筑业R&D4.91亿元,与2009R&D清查年的2.28亿元相比,年均增长11.6%。

以上工业、服务业、建筑业三类企业R&D投入203亿元,占全市的63.4%。

4、高等院校。研发实力雄厚。我市教育资源雄厚,高校林立,人才众多,培养了南京大学、东南大学等全国乃至世界高水平的一大批的研发力量。2016年高等院校R&D66.47亿元,比上年增长8.4%,占全市R&D比重20.7%。高校的研发投入占全社会研发投入的比例一直保持在20%左右,是我市研发投入队伍中一支不可忽视的强有力的力量保证。有数据显示,江苏省高校的研发整体实力在全国排名第2,仅次于北京;其中:理工农医学科排名第2,人文社会学科排名第3,次于北京和上海。而江苏省高校的主体是在南京,江苏985高校3所中的2所、211高校11所中的8所均在南京。

5、科研机构。研发实力不容小觑。2016年我市科研机构R&D为35.42亿元,占全市R&D的11.1%,也是我市R&D的一个重要的组成部分。

二、南京与兄弟城市科技研发投入的比较及特点

为了解我市与国内12个GDP超万亿元城市科技研发及相关情况,我们收集了相关数据(文中数据个别城市因收集途径和时间不同会略有出入),重点从R&D及其相关的知识产权专利等方面情况做出比较分析。

1、R&D投入较GDP位次排位前移2位

2016年,GDP超万亿城市R&D及其占比排名情况如下:

| 科技研发R&D、占比及与GDP排位情况 | |||||

| 城市 | 2016年 | ||||

| 研发R&D(亿元) | 位次 | R&D占GDP比重(%) | 位次 | GDP排位 | |

| 北京市 | 1484.6 | 1 | 5.96% | 1 | 2 |

| 上海市 | 1049.3 | 2 | 3.82% | 3 | 1 |

| 广州市 | 457.46 | 5 | 2.33% | 11 | 3 |

| 深圳市 | 843 | 3 | 4.20% | 2 | 4 |

| 天津市 | 537.32 | 4 | 3.00% | 7 | 5 |

| 重庆市 | 302.2 | 10 | 1.70% | 12 | 6 |

| 苏州市 | 429.56 | 6 | 2.78% | 9 | 7 |

| 武汉市 | 369 | 7 | 3.10% | 5 | 9 |

| 成都市 | 289.07 | 11 | 2.38% | 10 | 8 |

| 杭州市 | 346.36 | 8 | 3.13% | 4 | 10 |

| 南京市 | 320.34 | 9 | 3.05% | 6 | 11 |

| 青岛市 | 286.4 | 12 | 2.86% | 8 | 12 |

上表可以看出,万亿俱乐部城市R&D的排位与GDP的排位,除个别城市外,一般大体相当,上下不超过2个排位。科技研发R&D前三位的是北京、上海和深圳,R&D达到或已接近千亿元,前三位均远高于其他九个城市。我市在12个城市中排名第9,比GDP的排位前移二位;而R&D投入强度,排名前三甲的是北京、深圳和上海,我市排名第6,强度排名比R&D排名位次前移3位,比GDP的排位更是前移五位,处于12城市的中游水平。

2、知识产权情况与R&D情况排位相当

我市知识产权专利申请量和发明专利申请量在12个GDP超万亿元城市排名情况如下:

| 知识产权情况 | ||||

| 城市 | 2016年 | |||

| 专利申请 | 位次 | 发明专利申请 | 位次 | |

| 北京市 | 189129 | 1 | 104643 | 1 |

| 上海市 | 119900 | 3 | 54300 | 3 |

| 广州市 | 99043 | 6 | 31892 | 8 |

| 深圳市 | 145170 | 2 | 56326 | 2 |

| 天津市 | 106514 | 5 | 38153 | 6 |

| 重庆市 | 59467 | 11 | 19981 | 12 |

| 苏州市 | 106700 | 4 | 47429 | 4 |

| 武汉市 | 44779 | 12 | 20643 | 11 |

| 成都市 | 97844 | 7 | 39431 | 5 |

| 杭州市 | 73773 | 8 | 25009 | 10 |

| 南京市 | 65198 | 9 | 31556 | 9 |

| 青岛市 | 59545 | 10 | 34953 | 7 |

从以上表可以看出,专利和发明专利前三位的均为北京、深圳和上海,我市专利申请量和发明专利申请量在12个城市中排名均为第9位,与研发R&D的实力水平位次也是吻合相当的。

3、工业R&D排名落后,但有R&D活动的企业占比居前

| 规模以上工业科技研发R&D情况及占比 | ||||

| 城市 | 2016年 | |||

| R&D(亿元) | 位次 | 有研发R&D活动单位占比(%) | 位次 | |

| 北京市 | 254.8 | 5 | 34.60% | 5 |

| 上海市 | 490.08 | 2 | 23.70% | 9 |

| 广州市 | 231.77 | 8 | 37.30% | 4 |

| 深圳市 | 760.03 | 1 | 31.94% | 6 |

| 天津市 | 349.96 | 4 | 39.45% | 3 |

| 重庆市 | 237.49 | 6 | 19.84% | 11 |

| 苏州市 | 365.6 | 3 | 45.60% | 1 |

| 武汉市 | 134.67 | 11 | 16.40% | 12 |

| 成都市 | 102.4 | 12 | 20.60% | 10 |

| 杭州市 | 215.03 | 9 | 30.85% | 7 |

| 南京市 | 142.93 | 10 | 39.95% | 2 |

| 青岛市 | 234.94 | 7 | 24.94% | 8 |

从上表数据看,工业研发排名前三位的是深圳、上海和苏州市,我市工业R&D排名靠后,居第10位,与排名第九位的杭州市有较大的差距,与后一位第11位的武汉市差距不明显。而我市有R&D活动的企业占比情况较好,达到了39.95%,排名仅次于苏州,为第2名,反映出我市企业研发活动开展普遍程度相对较好。

4、我市服务业企业研发排名靠前,建筑业企业研发表现尚可

| 城市 | 2016年 | |||

| 建筑业R&D(亿元) | 位次 | 服务业R&D(亿元) | 位次 | |

| 北京市 | 22.3 | 3 | 28.27 | 7 |

| 上海市 | 237.6 | 1 | 136.2 | 1 |

| 广州市 | 11.66 | 6 | 52.62 | 5 |

| 深圳市 | 3.97 | 9 | 56.07 | 3 |

| 天津市 | 29.54 | 2 | 37.75 | 6 |

| 重庆市 | 1.58 | 11 | 9.77 | 11 |

| 苏州市 | 1.16 | 12 | 24.16 | 8 |

| 武汉市 | 14.35 | 4 | 12.17 | 10 |

| 成都市 | 12.54 | 5 | 20.03 | 9 |

| 杭州市 | 3.12 | 10 | 70.86 | 2 |

| 南京市 | 4.91 | 7 | 55.16 | 4 |

| 青岛市 | 4.82 | 8 | 6.5 | 12 |

我市服务业企业研发表现较好,排名靠前,排在第4位。与排在前2位的上海市和杭州市有较大差距,与第三位的深圳市的差距不大,争取赶超进入前三位还是有可能的。我市建筑业R&D,排名第7,与6名的广州市还有较大差距,向前赶超难度较大。与后一位的青岛市4.82亿元差距不大,保持位次还需努力。

三、我市研发及相关情况存在的主要问题

1、研发等情况总体位次偏后。我市科技研发R&D总量和专利情况在12城市中排名均为第9。我市高校、科研院所实力雄厚,如何利用好这一优势,加强产学研合作,科技成果转化,一直是重点研究关注的问题。数据显示,地区创新活动越强,经济社会发展水平越高。R&D水平与GDP水平基本是正相关的,如何利用好我市的研发创新能力积极带动我市GDP同步提升,北京、上海、深圳在这方面有很多好的经验值得我们借鉴学习。

2、我市R&D现状结构还不太合理。企业在R&D活动中的主体地位还不够突出,投入比重还不够高。2016年我市规模以上工业企业R&D投入仅占全市R&D投入总量的44.6%,加上建筑业和服务业企业R&D,也只占到全市R&D的63.4%。从12个城市数据看,很多城市企业R&D占全市R&D的比重在90%以上,地区创新活力表现得较强。调动好企业自主创新研发的积极性和热情非常重要。

3、R&D占比低于GDP占比。2016年,我市占12城市经济总量GDP的比重为5.3%,而我市R&D占12城市比重仅为4.8%,低于GDP的比重0.5个百分点。我市R&D还有提升空间。

四、思考建议

1、积极推动企业成为技术创新主体。美国、日本等西方发达国家,能够成为科技强国,探究其深层次原因,源于他们“用工厂作为实验室”的思想,企业既是工厂也是研究机构,企业在研发创新中占有了相当大的份额,发挥了重要的作用。要促使我市科技体制机制加大改革力度,使企业真正成为科技创新的主体,充分发挥市场在配置资源上的决定性作用,使创新链与产业链在企业内部高度融合,提高创新的效率和效益。

2、发挥我市科教资源优势,促进产学研充分合作。我市科教资源优势突出,普通高校53所,985高校2所,211高校8所,高水平大学数量等科教资源处于全国前列,在全国也是有一定影响力的。要切实用好我市的科教资源,促进其前沿技术研究成果,不仅仅停留在基础论文核心期刊发表上,逐步使其高校、科研院所的基础研究、应用研究项目课题成果,在我市落地升根,开花结果,促进科技成果转化,带动我市企业研发的整体实力提升。

3、营造良好创新创业氛围,持续加大人才引进力度。加大海内外高层次人才的引进,鼓励海内外高层次人才来我市从事创新创业研究,吸引海外留学人员来我市创新创业。学习深圳等先进城市经验,营造创新发展的政策机制,加上完善的科研配套,持续吸引大批高校才子、海归精英到我市创业发展。积极营造凝聚我市创新驱动发展的良好氛围,提升我市科技强市的发展战略空间。