——南京市美丽乡村发展概览

近年来,南京深入贯彻乡村振兴战略规划,践行“绿水青山就是金山银山”的理念,坚持点线面结合、差异化建设,统筹推进特色田园乡村、美丽乡村示范村、宜居村、民宿村和田园综合体“五村”共建,走出一条颇具南京特色的美丽乡村振兴之路。南京市统计局在全市范围内开展了美丽乡村建设专项调查,以展现我市美丽乡村建设发展现状。

一、点点“小花园”汇聚成“万景园”

全市按照生产、生活、生态、村形、乡风“五美”要求,建设了乡办苏家、观音殿、石塘人家、世凹桃园、大山村、不老村、凉棚下等一系列具有自身特色和影响力的美丽乡村。农房变客房,田园变公园,乡村焕发出迷人的生机。

截至2019年底,本次共调查了建成或在建美丽乡村803个,同比增长29.9%。地域覆盖了我市七个区46个街镇329个行政村(居)的1002个自然村(详见表1)。

表1.南京市各郊区美丽乡村分布情况表

1.推进绿色发展,打造乡村“生产美”

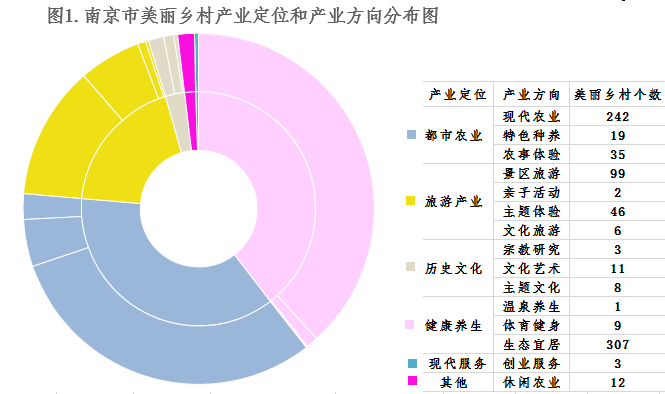

我市美丽乡村建设以生态环境友好和资源有序利用为导向,着力推进了绿色生产方式农村产业发展,努力做强特色产业和新型业态,不断提升可持续发展能力。各美丽乡村根据自身特色,明确了产业定位和产业方向,其中产业定位都市农业和健康养生的较多,分别占36.9%和39.5%。都市农业和健康养生两个产业定位下的产业方向主要为现代农业和生态宜居1,占全部美丽乡村的比重均超过三成。同时,近三成的美丽乡村均有特色产品的种养,其中以浦口的雪松广玉兰、栖霞的芦蒿、江宁的茶叶油茶树、六合的林果、溧水的草莓蓝莓黑莓和高淳的螃蟹种养尤为突出,这些特色主要存在于都市农业型美丽乡村。由此可见,美丽乡村更大程度上要依托自身的自然资源和产业特色来进行开发和建设,并逐步形成颇具特色的景观和产品,从而在众多美丽乡村中能打响知名度、保持竞争力,打造出独具自身魅力且可持续发展的美丽乡村标杆。

2.助力富民增收,打造乡村“生活美”

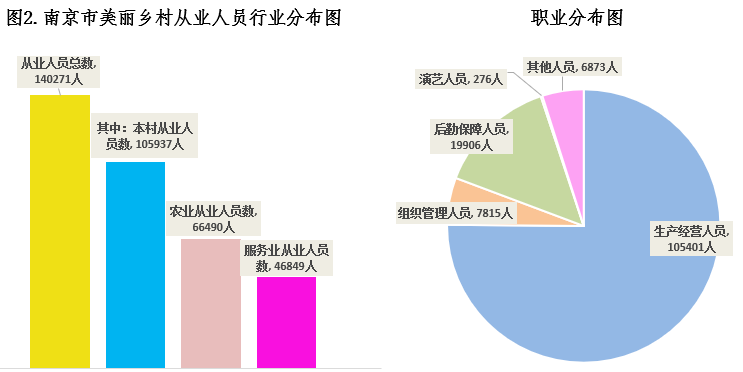

在美丽乡村规划和建设的过程中,我市始终坚持分类施策,产业立村,帮助本地产业和产品提高知名度,拓宽市场和受众,为本地居民提供了较多的创业和就业机会,同时也吸引了外来人员来此地创业和就业。截至2019年底,全市共建成创意休闲农业景点(区)500多个、精品民宿400家床位数5000多个,打造美丽乡村精品线路8条。休闲农业年接待游客2800万人次,综合年收入达85亿元。从调查数据中可以看出,91.2%的美丽乡村2019年农产品销售收入和服务业营业收入之和超过50万元;近一半的美丽乡村拥有农民年末集体分红;23.8%的美丽乡村有农户经营农家乐,户均年经营收入达24.7万元;10.7%的美丽乡村有农户经营民宿,户均床位数达12.7床。再看所有被调查的美丽乡村从业人员,逾七成来自本村、近五成从事农业生产、逾三成从事服务业生产。按职业来看从业人员,除去占比75.1%的生产经营人员之外,后勤保障人员和组织管理人员,分别占到14.2%和5.6%。由此可见,随着美丽乡村建设的深入,农村区域的一二三产业融合将更广泛,农村居民的行业选择和从业机会也将更多,对促进富民增收、提升居民生活水平起到积极的推动作用。

3.建设宜居村社,打造乡村“生态美”

美丽乡村建设启动以来,各相关区持续深化村庄、农田及道路沿线环境综合整治,并取得了显著成效。所有行政村全面实行垃圾分类,美丽乡村和规划布点村实现污水处理设施全覆盖,全面拆除旱厕、完成新建公厕任务100%、实现户厕无害化改造应改尽改,所有村庄基本完成“三清一改2”任务,全市规模养殖场治理达到100%,规模养殖场粪污处理设施装备配套实现100%。调查数据显示,美丽乡村均拥有林木覆盖面积,均配套了环境保洁费用。6.2%的美丽乡村拥有生态湿地面积,98.9%的美丽乡村拥有公共活动场地,83.4%的美丽乡村拥有公共文化设施,93.4%的美丽乡村拥有生态环保公厕,77.3%的美丽乡村节能型照明路灯覆盖率达到100%,30.6%的美丽乡村拥有医疗服务机构,71.9%的美丽乡村开通了公共交通,97.0%的美丽乡村拥有公共停车场,平均每个美丽乡村拥有3.0个公共停车场,平均每个公共停车场拥有25.5个可供停放的车位数。可以看出,随着美丽乡村建设的全面推进,农村基础设施得到很大程度的改善,人居环境也有了质的提升,广大农村地区的宜居水平和居民的生活质量大幅提高。

4.丰富投资渠道,打造乡村“形态美”

近些年,南京美丽乡村建设始终坚持基础设施先行,引入各方投资,投入了大量资金。实施农村公路提档升级工程,建成了城乡一体客运网络。优化乡村生产生活空间布局,完善乡村公共服务设施,提升了乡村旅游景观,创造出良好的乡村生产生活环境。调查数据显示,近些年全市美丽乡村的规划建设投资总额已超过100亿元,其中:国有投资占主要部分,占到59.1%;其次是社会投资和其他投资,分别占20.2%和20.7%。在大量资金的支持下,南京美丽乡村的变化日新月异,已成为南京市民休闲观光的重要选择。大部分美丽乡村在建设之初,基本都会在遵循地方资源和优势的基础上制定详细规划,秉承“一村一策、多元发展”的原则,最大程度发扬地方特色,避免“千村一面”。经过多年努力,我市广大农村地区已摆脱人们之前对其的固有印象,基础设施日益完善,功能布局更加合理,居民生活也更加丰富和方便。此次调查的美丽乡村中,逾九成的美丽乡村拥有公共活动场地、生态环保公厕和公共停车场,逾三成的美丽乡村拥有医疗服务机构,逾七成的美丽乡村开通了公共交通,甚至有超过一成的美丽乡村配备了物流收发点,农村地区的空间布局和生活设施变化巨大。

5.提升乡风文明,打造乡村“和谐美”

在美丽乡村建设过程中,我市注重完善文化设施,扶持文化团队,举办文化活动,注重发挥乡规民约在观念引导和行为约束方面的作用。农村居民的精神文化和娱乐生活愈加丰富多彩,文明乡风、良好家风和淳朴民风逐步形成。同时,我市突出挖掘传统文化、弘扬现代文化,恢复江宁湖熟明清建筑九十九间半,重新焕发浦口“手狮舞”、高淳“跳五猖”等文化活力,开展创建“道德讲堂”、 评比“美丽家庭”文明户等活动,使南京美丽乡村呈现出“金陵村韵、美丽乡愁”的独特魅力。此次调查的美丽乡村中,99.4%的美丽乡村拥有乡规民约,97.4%的美丽乡村2019年辖区内治安发案数为零,15.4%的美丽乡村拥有特色民俗项目,30.4%的美丽乡村举办过特色主题节庆活动,三成左右的美丽乡村曾获得过市、区级以上示范村荣誉。在推动公共文化服务体系融合发展、增加优秀乡村文化产品和服务供给、活跃繁荣农村文化市场等方面,这一连串的数据充分展现了我市美丽乡村所发挥的积极作用。也从侧面反映出我市广大农村居民在美丽乡村建设中获得了很多高质量的精神营养,精神风貌和文化生活水平得到了质的飞跃。

二、“万景园”中的“璀璨明珠”

南京的美丽乡村建设,均紧扣当地产业、生态、资源、文化等特色,努力提高农村经济社会发展水平,加快改善农村人居环境,全力打造宜业、宜居、宜游的都市美丽乡村、农民幸福家园。经过多年的建设,各地逐步探索出一套适合本地特点的发展模式,基本形成了各具地方特色的美丽乡村品牌。

1.独特模式引领,浦口永宁绽放乡村新颜

浦口区永宁街道,作为贴近南京主城的农业主导型街道,近年来始终坚持“生态立街、农业铸牌、旅游富民”的发展定位,抢抓美丽乡村建设机遇,依托老山、滁河风光带和宁滁快速道路,着力打造融现代农业、特色产业、自然景观和宜居乡村为一体的大都市近郊美丽乡村示范区。在永宁,三四月游油菜花海,五六月赏玫瑰花、薰衣草,七八月看西埂莲乡万亩荷花,秋收时节观万亩水稻,常年可感受知青故里知青文化、体验水墨大埝快乐骑行。永宁美丽乡村的内涵已悄然变化,不再是一个村子一个村子孤立的“美”,而是全域皆“美”、皆可赏可玩可游。这些景观在观赏期过后,均能产出具有经济价值的农产品,如油菜花变菜籽油、玫瑰花薰衣草炼精油、荷花变莲子莲藕、水稻变优质大米,更好地促进了当地一二三产融合发展,更大程度提升美丽乡村的产业效益,逐步形成了“永宁牌”美丽乡村新模式。

2.依托生态资源,江宁“金花”重现梦中田园

江宁区以优美的自然环境为依托,以“金花村”为载体,着力打造都市后花园和农民生活乐园,并成功打响 “金花”品牌,成为长三角休闲旅游的好去处,让游客一睹江宁美丽乡村的“高颜值”。品尝黄龙大茶馆绿茶、漫步大塘金薰衣草花海,骑马马场山、住泡泡屋赏乡村月光,爬牛首山听禅音洗尽尘世烦恼……。经过多年不懈“耕耘”,江宁从昔日的“五朵金花”到如今的全域美景,尽显旖旎田园风光,擦亮乡村振兴美丽底色。江宁区2019年乡村旅游共接待游客960万人次,实现旅游收入20.2亿元,全区美丽宜居乡村建设达标率100%。

3.强化新市镇建设,六合金磁焕发全新风貌

六合区竹镇镇金磁社区,过去人称“南京的西伯利亚”,地处偏僻、交通闭塞、产业单一、贫困户多。在全省率先实施土地综合整治工程、整村搬迁、集中安置后,经过十年的发展,已呈现出一幅现代田园乡村的美丽画卷。拥有多家规模农业企业、家庭农场和专业合作社,已形成应时鲜果、绿色蔬菜为主导、循环养殖和乡村旅游为特色的现代农业产业体系,成为六合现代农业园的核心片区;一排排徽派二层小楼布局错落有致,小区内道路、绿化、路灯、广场、便民服务中心、文化活动中心、幼儿园、卫生站、饭店、超市等硬件设施配套齐全;农民安居乐业,早起锻炼,晚上散步、跳广场舞等悄然成风。产业的发展给村民们带来更多的就业创业机会,收入水平逐年提升。金磁社区先后荣获江苏省最美乡村、省级生态村、省科普示范社区、省和谐社区建设示范社区等称号,已逐渐成为区、镇举办重大赛事活动的主要场地之一。一个曾经贫穷落后的苏皖边界小山村,成长为产业兴旺、生态宜居、乡风文明的美丽乡村。

4.弘扬红色文化,溧水李巷走出历史深巷

被称为苏南“小延安”的李巷,位于南京主城南部,隶属溧水区白马镇石头寨社区,从抗战初期直到抗战结束,李巷始终是新四军顽强的战斗堡垒,这个小村见证了新四军生活、生产、战斗、训练的完整历程。由于地处偏僻、交通不便,大半个世纪以来,李巷并不为外人所知。2016年,溧水投入数亿元对李巷进行整体改造;2017年国庆节,红色李巷对外开放,声名渐起;2018年,李巷平均每月接待游客2万多人。经过多年努力,李巷逐渐释放出其特有的时代魅力,“红色李巷品牌”日益响亮,建设成为全国有影响力的红色教育基地、红色文化及新四军“铁军精神”研究的理论高地。2019年再出发,在红色资源开发的基础上,重点推进红色文化与其他业态、产品的融合,大力实施全域旅游,并串联起溧水区内的其他旅游资源,以红色旅游推动乡村振兴;依托丰富的山林资源,发展以蓝莓、黑莓为主的特色林果,通过土地流转和规模经营,引进冷藏、加工和物流企业加盟发展,组建蓝莓黑莓专业合作社、果蔬合作联社,以组织化增强市场竞争力,以合作化带动农户增收。李巷所在的石头寨村举办“蓝莓采摘节”,大力发展“两莓”产业,实现全村农民人均可支配收入近3万元,村集体稳定性收入较2015年增长4倍,被评为“中国美丽乡村百家范例”。

5.因村因业制宜,高淳村庄闪烁别样光彩

高淳根据各村资源和地方特色,形成其特有的景观和产业,趟出了一条围绕生态转型跨越发展的美丽乡村建设之路。2010年,创成全省首个国家生态县;2011年,成为首批国家生态文明示范区、中国最佳生态休闲旅游名县;2012年,受环保部委托,制定了中国美丽乡村建设指标体系,为全国美丽乡村建设提供参考样本。高淳区选择一批山水资源独特、区位优势明显、产业基础扎实的村庄,突出自身特色产业、特色生态、特色文化,着力优化山水、田园、村落等空间要素,杜绝美丽乡村千篇一律的现象。底子薄的重在基础设施提档升级,“木樨杨家”原本基础设施落后,底子比较薄弱,尤其村民活动缺乏必要的场所,为将有限的资源发挥最大的成效,村里对道路、绿化、村民广场等进行了全方位提档升级,特别是将一个垃圾场改造成200多平方米的村民广场,极大改善了村民的生活环境;基础设施好的则更重精细化,“桥李留村”开阔的湖面上种满了水生美人蕉、再力花、睡莲等各种植物,柏油道路上干净整洁,白墙灰瓦与周边的环境相得益彰,十多条村内小道形态各异,通过压模技术使其看起来更加自然朴实,让人有种身处旧时乡村小道的复古感。同时高淳依托自身产业特色,着力打造“返璞归真,回归自然”的茶文创基地与特色民宿,大大提升国际慢城品牌影响力。

三、美丽乡村发展过程中的“短板”

美丽乡村建设作为统筹城乡发展和建设新型城镇化、发展农业现代化的重要抓手,已逐步成为农业转型、产业融合的重要手段,并在南京各个村落遍地开花。但繁荣之下,也需要思考不足,目前我市的美丽乡村建设仍存在一些短板值得关注。

1.规划引领仍须强化,同质化现象比较突出

各级政府在美丽乡村建设上均投入了大力气,成果显著,但由于各相关区经济实力、统一规划方面的情况各不相同,导致各地美丽乡村的建设进度和质量还存有较大差异。目前,仍存在个别区和部分村的规划定位模糊,过分复制已被认可的村庄建设模式,缺乏统筹考虑地方特色和区域发展,使得这些美丽乡村空有丰富的自然资源,但规模不大、位置分散、结构单一、同质化突出,旅游功能难以充分发挥出来。此外,部分区域旅游资源的创新开发和优化整合力度还不够,缺乏联动性思维,部分美丽乡村的开发利用主要是点对点,未能将相类似的景点资源形成内部具有差异性的系统性资源,难以产生联动效应。

2.人才储备尚显不足,从业人员素质需要提升

美丽乡村建设的不断深入进一步推动了农村地区一二三产业的融合向纵深发展,但目前我市美丽乡村相关的从业人员的综合素质普遍需要提升,相关产业方面的专业人才缺口也较为突出,特别是一些距离市区较远的村庄,相关人才匮乏,导致这些村庄的建设和发展滞后,与其他发展较好的村庄的差距逐步拉大。目前人才难以留在农村的状况比较明显,一方面农村地区的收入水平与城市相比仍偏低,难以吸引专业人才前来就业创业;另一面农村地区的发展机会与城市相比仍偏少,高校毕业生更愿意去城市就业。

3.资金投入压力颇大,来源渠道有待进一步优化

美丽乡村建设涉及面广,所需资金量大,目前建设资金来源不够多样,主要依靠地方各级政府及部分国有企业投入,民间资本涉及较少,这种单一的投入模式难以保障美丽乡村未来的可持续发展。调查数据显示,全市美丽乡村建设投资中有近六成的资金来自国有投资,仅有两成来自社会投资。此外,美丽乡村建成后,后期如路灯的电费、厕所的水费、景观的维护费、管理员保洁员的工资等持续维持和提升美丽乡村环境的维护费用也较高,后续资金压力大。后续费用对于许多村级财政收入来源偏少的乡村来说,目前仅依靠财政补助维持。

四、几点建议

1.科学合理规划,倡导因地制宜

坚持规划引领,在学习先行地区先进经验的基础上,全盘考虑土地利用、产业发展、资源特色、生态保护和历史文化传承等因素,并深入群众,了解村民意愿,反映村民诉求,制定适合本地美丽乡村发展的规划方案。坚持务实规划有序推进,坚持因地制宜,突出村庄特色,通过对美丽乡村自然资源的开发、对历史文化的解读、对人文风情的体验、对产业功能的分析,增强乡村内生、持久动力,深度挖掘美丽乡村自然和文化特色,防止“千村一面”。

2.优化从业环境,强化人才培养

积极营造良好的人才发展环境,加强农村地区就业人员在户籍、住房、医疗、子女教育等方面更优于城镇地区的配套服务和鼓励政策,并进一步健全专门针对他们的保障体系、评价体系、晋升体系和激励机制。建立奖补政策,积极鼓励和引导中青年赴农村地区就业创业,对于从事美丽乡村相关产业且达到一定规模的中青年从业人员实施奖励和补贴。建立健全多渠道、多层次、多形式的从业人员培训体系和人才交流机制,特别针对美丽乡村规划设计、经营管理、产业开发、服务礼仪等内容进行培训,提高美丽乡村从业人员的文化素养和业务技能水平,优化人才队伍结构。

3.凝聚多方合力,保障资金投入

探索建立政府主导、集体补充、村民参与、社会支持的美丽乡村建设投入新机制,在既定美丽乡村各级政府专项资金连续性的基础上,进一步整合各部门涉农资金,加强农村基础设施建设资金倾斜力度,支持和鼓励社会资本通过独资、合作、联营等方式,参与美丽乡村的基础设施建设和后续维护发展,统筹安排、形成合力,提高资金使用效率,发挥好政府投资的撬动作用。围绕“乡村振兴”,着力构建“产村联动”,积极推进美丽乡村产业振兴,通过着力提高村集体和农民的收入,打造美丽乡村持续发展新的支撑点。

注释:

1 生态宜居产业方向包括寄家养老、生态宜居、绿色宜居、田园乡村、水乡田园等。

2 “三清”指清理农村生活垃圾、清理村内沟塘、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物;“一改“ 指改变影响农村人居环境的不良习惯。