基本单位总体数量及其变化趋势是衡量一个国家和地区经济发展水平的重要标志。南京和杭州同为东部地区重要中心城市,地理位置相近,产业发展各有所长,本文通过对南京与杭州基本单位统计数据资料进行对比分析,旨在找出两市单位总体的数量及变化情况,取长补短,为有效促进南京市基本单位统计工作提供参考性意见。

一、基本单位情况

2018年第四次经济普查数据显示,杭州法人单位数35.41万个,南京法人单位数19.6万个,占全省比重分别为22.9%、9.5%,南京占比与三经普持平,杭州占比较三经普提高了1.6个百分点,杭州占比较南京提升较快;从增速分析看,杭州和南京同三经普相比,增速分别为72.4%和96.8%,两市比较,南京的增长速度比杭州高了24.4个百分点。

1、按单位类别分组的法人单位对比

企业法人对整个作用意义重大,是税收的重要来源。从单位类别分组情况看,两市企业法人在法人单位中的占比都比较大,杭州企业法人的主体地位较南京更加突出。四经普数据显示,杭州市企业法人单位数33.07万个,南京市17.59万个,占全部法人的93.4%和89.7%,虽然南京与杭州占比有差距,但是南京占比与三经普相比,提高了3.9个百分点,杭州提高了1.5个百分点;从增速看,杭州增长75.2%,南京增长105.7%,增速远快于杭州。

单位:万个、% | ||||

| 杭州 | 比重 | 南京 | 比重 |

按机构类型分: |

|

|

|

|

企业法人 | 33.07 | 93.4 | 17.59 | 89.8 |

机关、事业法人 | 0.63 | 1.8 | 0.46 | 2.3 |

社会团体 | 0.42 | 1.2 | 0.26 | 1.4 |

其他法人 | 1.29 | 3.6 | 1.28 | 6.5 |

2、按行业分组的法人单位对比

从行业分布情况看,杭州排前三位的行业:批发和零售业11.15万个、制造业4.94万个、租赁和商业服务业4.74万个;南京排前三位的行业:批发和零售业5.02万个、租赁和商业服务业2.61万个、科学研究和技术服务业2.21万个。近年来,依托工业起步的南京大力发展现代服务业,不断进行产业结构调整,淘汰落后产能,南京的制造业已经从三经普的第三位滑落到四经普的第四位。

法人单位按行业分组情况表 | ||

杭州 | 南京 | |

合计 | 35.41 | 19.60 |

按行业分: |

|

|

农业牧渔服务业 | 0.02 | 0.04 |

采矿业 | 0.01 | - |

制造业 | 4.94 | 1.82 |

电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06 | 0.03 |

建筑业 | 1.49 | 1.29 |

批发和零售业 | 11.15 | 5.02 |

交通运输仓储和邮政业 | 0.68 | 0.49 |

住宿和餐饮业 | 0.91 | 0.48 |

信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.98 | 1.59 |

金融业 | 0.37 | 0.11 |

房地产业 | 1.36 | 0.66 |

租赁和商业服务业 | 4.74 | 2.61 |

科学研究和技术服务业 | 2.47 | 2.21 |

水利、环境和公共设施管理业 | 0.19 | 0.10 |

居民服务、修理和其他服务业 | 0.85 | 0.61 |

教育 | 0.81 | 0.53 |

卫生和社会工作 | 0.30 | 0.52 |

文化、体育和娱乐业 | 0.98 | 0.87 |

公共管理、社会保障和社会组织 | 1.10 | 0.62 |

3、按就业人数分行业分布对比

根据2018年第四次经济普查资料显示,杭州和南京就业人数分别为624.65万人和442.15万人,相差了212.5万人。杭州每万个企业平均从业人数为17.64万人,南京为22.56万人。从业人员按就业人数分布的行业看,两市就业人数排前三位的行业分别为建筑业、制造业、批发和零售业,排位次序两市一样,南京比杭州就业人数多的行业有四个,分别是交通运输仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业、公共管理、社会保障和社会组织业,分别比杭州多了0.19万人、0.72万人、0.22万人和1.64万人。

按行业门类分组的法人单位从业人员 | ||

| 杭州 | 南京 |

合计: | 624.65 | 442.15 |

按行业分: | ||

农业牧渔服务业 | 0.05 | 0.17 |

采矿业 | 0.25 | 0.30 |

制造业 | 142.48 | 81.36 |

电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.04 | 1.54 |

建筑业 | 162.71 | 100.24 |

批发和零售业 | 69.81 | 44.76 |

交通运输仓储和邮政业 | 17.93 | 18.12 |

住宿和餐饮业 | 15.89 | 11.08 |

信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.88 | 35.17 |

金融业 | 7.37 | 4.75 |

房地产业 | 24.08 | 18.88 |

租赁和商业服务业 | 39.99 | 34.10 |

科学研究和技术服务业 | 25.45 | 26.17 |

水利、环境和公共设施管理业 | 5.16 | 3.13 |

居民服务、修理和其他服务业 | 7.35 | 4.90 |

教育 | 24.93 | 21.08 |

卫生和社会工作 | 15.79 | 11.04 |

文化、体育和娱乐业 | 6.50 | 6.72 |

公共管理、社会保障和社会组织 | 17.00 | 18.64 |

4、按登记注册类型分组的企业法人单位对比

从登记注册类型看,两市企业法人中,内资都占据了绝对地位。杭州共有内资法人32.73万个,南京17.37万个,占比分别为99.0%、98.7%,占比情况相差无几;从内资中私营企业占比可以看出杭州比南京的私营企业发展略胜一筹,占比分别为92.3%和85.7%,杭州比南京高出6.6个百分点;杭州和南京的外资企业占比分别为0.6%、0.7%;港澳台资占比0.5%、0.6%,外资及港澳台资占比南京分别比杭州多了0.1个百分点。

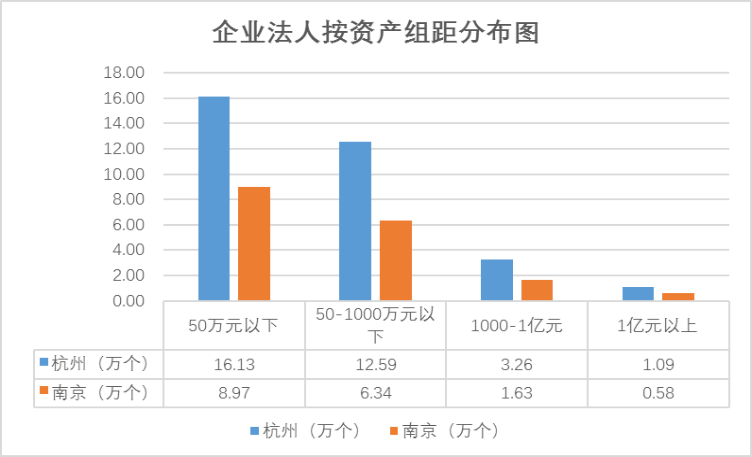

5、按资产总额分组的企业法人对比

从企业法人资产总额分组情况来看,两市资产总额在50万元以下的企业占比最高,杭州48.8%、南京51.2%,相差2.4个百分点;其次是资产总额在50-1000万元以下的,分别为38.1%、36.2%,资产总额在1亿元以上的大型企业,杭州与南京一样,占比3.3%,两市情况基本相当。

6、按全年营业收入分组的企业法人对比

从全年营业收入分组情况来看,杭州33.07万个法人中,全年营业收入在1亿元以下的单位有32.33万个,占比97.8%;1亿元以上的单位0.75万个,占比2.2%;南京全年营业收入在1亿元以下的单位有17.09万个,占比97.5%;1亿元以上的单位0.43万个,占比2.5%。单纯就营业收入这一财务指标分析看,南京市营业收入高的单位占比较杭州有些许优势,维护和服务好这类企业对于南京市的经济发展至关重要。

7、按就业人数分组距的企业法人对比

从就业人数分组距来看,杭州7人以下法人企业25.63万个,南京12.92万个,占比分别为77.5%、73.7%,千人以上的大企业,杭州、南京分别为0.06万个和0.04万个,占比均为0.2%,根据这一分组的组距观察看出,两市企业分布还是多以7人以下的小公司为主,两市情况相当。

二、规模以上单位情况

“四上单位”是对规模以上工业法人单位、限额以上批发零售和住宿餐饮业法人单位、资质以内建筑业法人单位、房地产开发经营以及规模以上服务业法人单位的统称(下同),是衡量一个地区经济发展水平的重要标志,作为地区经济发展中的中流砥柱,具有举足轻重的地位,是地方经济发展的“晴雨表”。

1、“四上”单位总体数量对比

2019年“四上”单位数据显示:2019年末杭州“四上”单位数19696个,南京13671个,南京比杭州少了6025家,南京同比增长8.0%,杭州同比增长6.6%,从绝对量上可以看出杭州规模以上单位数量比南京优势明显,但南京的增速快于杭州。

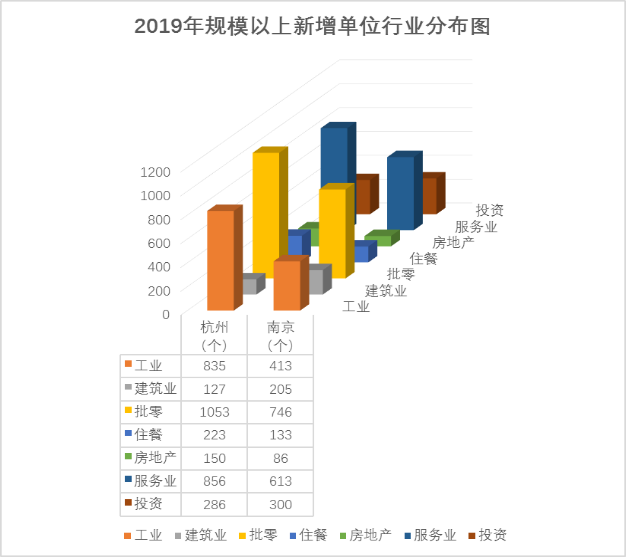

2、“四上”单位新增数量对比

2019年全年,杭州新增“四上”单位3530个,南京新增2496个,杭州和南京新增单位中批发零售、服务业及工业在新增单位中排名前三,在所有新增的“四上”单位行业中,南京超过杭州的有建筑业和投资,建筑业新增205个、投资新增300个,分别超过杭州78个和14个,其余行业均与杭州有一定差距。

三、对策及建议

综上所述,我市基本单位增长速度高于杭州,但还存在着基本单位数、“四上单位”数均低于杭州等问题,需要有针对性地采取应对措施,培育壮大经济增长点,进一步挖掘经济发展潜力。

1、优化营商环境,扩大“四上”单位的数量。在当前疫情的影响之下,我市各单位要全面实施“新基建、新消费、新产业、新都市”四个行动计划,全力做好规模以上单位服务工作,加大在财政、金融、税收、市场准入、政策扶持等方面的支持力度,解决生产经营活动中的实际困难,维护好现阶段规模以上单位的保有量。

2.加强部门合作,充分挖掘发展潜力。“四上”企业增减变动虽然在统计部门申报,但统计部门主要是核查申报的企业是否符合标准,发改、工信、商务、住建、税务等主管经济部门要共同加强对企业的调研力度,及时准确了解企业实际情况,加强对“准规模以上单位”的联合关注和扶持,通过各种方式摸情况、找问题、寻对策,做好对规模以上单位的入库指导工作,加强单位成长性预测,及时测算单位营业收入情况,建立“准规模以上单位”的动态管理机制,达标一家,申报一家,提高申报入库工作效率。此外,要发挥政府引导作用,进一步增强企业“入规”的动力,对于“入规”的企业给予一定的政策奖励,激励其主动入统,从而全面、客观的反映南京市的经济发展水平。

3、优化经济结构,大力发展实体经济。要立足我市现阶段产业发展基础和优势,以高端化、智能化、绿色化、集群化为发展方向,加快推动先进制造业和现代服务业主导产业优化升级,增强产业引领和辐射带动能力,夯实未来产业发展基础。一方面,围绕新型电子信息产业、绿色智能汽车产业、高端智能装备产业、生物医药与节能环保新材料产业,加快产业集聚发展,推动产业集群发展,实现制造业高端化国际化,提升南京高端制造业引领功能。另一方面,加大对服务业的投入力度,以软件和信息服务业、金融和科技服务产业、文旅健康产业、现代物流与高端商务商贸产业为核心,推动生产性服务业专业化发展,推进生产性服务业与先进制造业深度融合,提升产业体系整体竞争力。