近年来,全市对高新园区的布局,数量上做减法,质量上做乘法,从原来83个产业园区整合成15个高新区(园),攥指成拳形成创新合力。2019年,全市高新区(园)创新主体迅速壮大,产业集聚能力不断增强,突出“高”和“新”的发展趋向,努力打造一片全域创新的“科创森林”,发挥了高新区(园)在全市创新名城建设中的主阵地作用,为全市经济高质量发展提供了有力支撑。南京高新区在国家高新区综合排名提升五位,位列第十五名,创2011年以来最好名次。本文将从创新主体、创新活跃度、创新竞争力、创新产出等方面,对2019年全市15个高新区(园)高质量发展情况进行综合分析。

一、高新区(园)高质量发展特点

(一)创新主体聚集度高,同频共振体现“高”和“新”

高新区(园)共拥有规模以上工业和服务业企业(以下简称“园区企业”)3084家,占全市规模以上工业和服务业企业总数一半以上。

全市新型研发机构全部聚集在园区。2019年,园区内新增备案新型研发机构102家。15个高新区(园)均完成备案新型研发机构任务目标,6个园区超额完成,浦口、麒麟高新区完成率甚至达到200%。新型研发机构新增孵化引进企业共2858家。三个国家级高新区新增新型研发机构及其孵化引进企业最多。

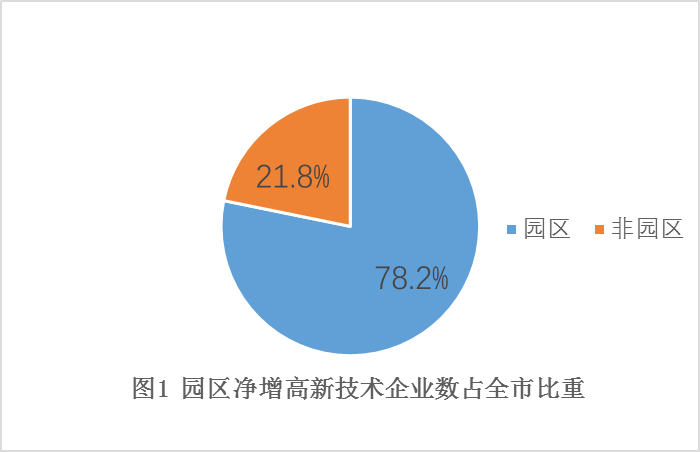

园区高企净增数对全市贡献大。高新区(园)2019年净增高新技术企业1221家,占全市高新技术企业净增数的78.2%(见图1)。江北新区净增高新技术企业最多,占园区净增总数的19.7%,其次是江宁开发区高新园和溧水高新区。新增高新技术企业入培育库2210家。高新区(园)高新技术企业中规模以上企业占42.4%,该比重比全市高出0.9个百分点。

超七成高技术产业聚集在园区。高新区(园)拥有高技术制造业349家,占园区规上制造业企业数的23.0%,占全市规上高技术制造业企业总量的81.2%。园区规上高技术制造业企业数量最多的是三个国家级高新区(园)。高新区(园)拥有高技术服务业756家,占园区规上服务业企业数的48.9%,占全市规上高技术服务业企业总量的74.9%。园区规上高技术服务业企业数量最多的是江北新区、徐庄高新区和雨花台高新区。(见表1)

表1 2019年高技术产业企业数 单位:家

| 区域 |

高技术制造业 |

高技术服务业 |

| 全市 | 430 |

1009 |

| 高新区(园) | 349 | 756 |

(二)创新活跃度高,动能转化体现新潜力

高新区(园)发展动能从投资驱动向创新驱动转变,在保证高新技术产业投资的同时,更加注重企业研发创新,依靠创新驱动经济高质量发展。

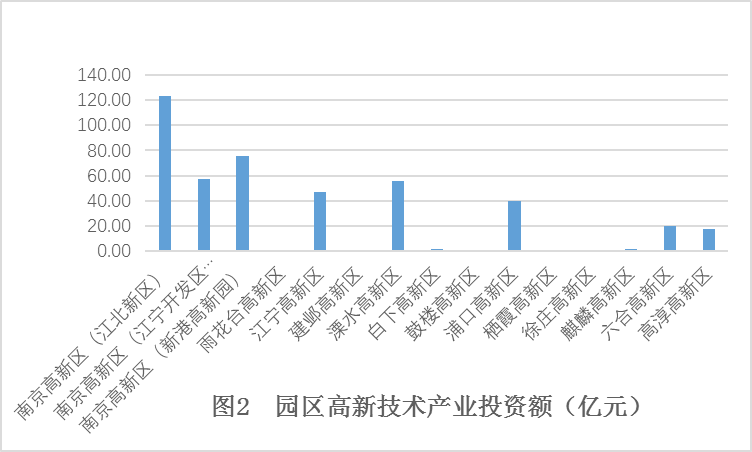

全市超九成高新技术产业投资在园区。2019年,高新区(园)高新技术产业投资额为439.06亿元,占全市的比重超过九成。分园区看,江北新区高新技术产业投资额独占鳌头,占园区的28.1%;其次高新技术产业投资额比较多的依次是新港高新园、江宁开发区高新园、溧水高新区和江宁高新区。(见图2)

园区企业研发活跃度远高于全市水平。2019年底,有研发活动的园区企业占比达到58.5%,与全市相比,高出16.0个百分点。研发活跃度超过50%的有11个园区,排在前五位的园区是新港高新园、高淳高新区、浦口高新区、雨花台高新区、江宁高新区。园区企业与境外企业或机构合作开展创新的数量为62家,占全市的70.5%。13个园区有此类合作创新,数量最多的是江宁开发区高新园、新港高新园和江北新区。

(三)创新竞争力强,人财投入体现高水平

招才引智力度大。人才是创新发展的第一资源,是高新区(园)持续发展的活水源头,是创新竞争实力的重要方面。各高新区(园)积极落实“创业南京”英才计划、大学生创业“宁聚计划”等,加快集聚一流创新人才。目前,一大批国际高层次人才向园区快速积聚,园区正成为吸引国际人才的“强磁场”。高新区(园)2019年新增引进高层次人才364人,占全市高层次人才总量的35.7%;外留学归国人员和外籍常驻人员38558人。

企业研发投入水平高。企业研发费用占营业收入比重,即研发投入强度,反映了一个区域自主创新水平和市场竞争力。2019年底,高新区(园)规模以上企业研发投入强度达到2.48%,高出全市0.59个百分点。12个园区的研发投入强度高于全市水平,研发投入强度排前五位的依次是雨花台高新区5.45%、鼓楼高新区5.19%、白下高新区3.97%、高淳高新区3.17%和江宁高新区3.10%。

(四)创新成果丰硕,高技术产业展现新作为

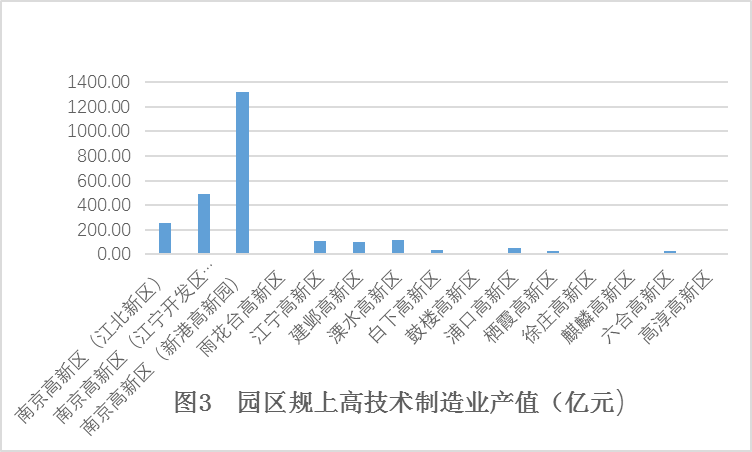

园区高技术制造业产值占全市比重超八成。高新区(园)规上高技术制造业产值达到2552.62亿元,占全市高技术制造业产值的85.0%。新港高新区是唯一规上高技术制造业产值达到千亿级的园区,占所有园区的51.7%,另外还有5个园区高技术制造业产值达到百亿级(见图3)。高新区(园)规上高技术制造业产值占规上制造业产值比重为29.0%,高出全市水平3.0个百分点。该占比最突出的也是新港高新园,高达71.8%,栖霞高新区也达到了63.3%。

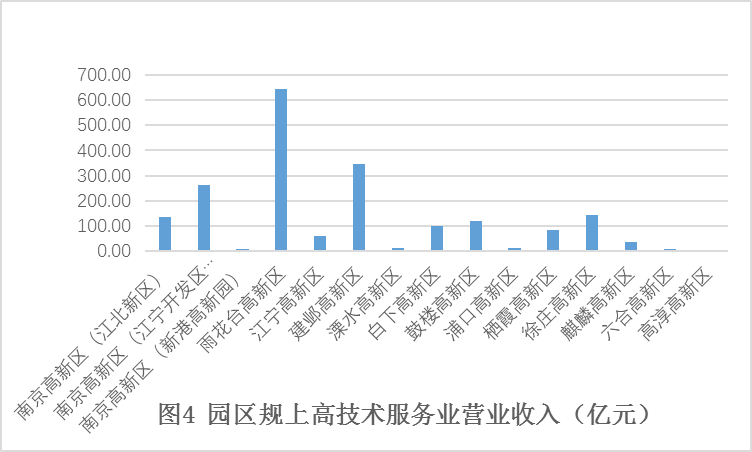

园区高技术服务业营收占全市比重接近八成。高新区(园)规上高技术服务业实现营业收入1958.71亿元,占全市高技术服务业营收的79.8%。雨花台高新区规上高技术服务业营业收入最大,占园区的32.9%。另外,几个服务业发达的园区该指标名列前茅,如建邺高新区、江宁开发区高新园、徐庄高新区、鼓楼高新区、江北高新区,其规上高技术服务业营业收入超过百亿元。(见图4)

专利数量大质量优。2019年,高新区(园)新增企业发明专利授权3784件,为全市发明专利授权总量贡献了30.5%。PCT专利申请是体现国际创新水平的重要指标,2019年园区企业新增PCT专利申请1119件,占全市PCT专利总量的63.8%。其中,江宁开发区高新园PCT申请量最大,占园区近三成,另外江北新区、新港高新园、溧水高新区PCT申请也都超过了100件。(见表2)

表2 国家级高新区(园)专利情况 单位:件

|

所属园区 |

当年企业发明专利授权量 |

当年企业PCT专利申请量 |

|

江宁开发区高新园 |

827 |

334 |

|

江北新区 |

536 |

192 |

|

新港高新园 |

352 |

107 |

二、高新区(园)发展中的短板

1、各园区发展水平不均衡

从各项统计指标看,江北新区、江宁开发区高新园、新港高新园这三个国家级高新区(园)整体发展实力较强,在园区高质量发展中发挥了核心引领作用。而地处南京南北两端的高淳高新区、六合高新区发展实力相对偏弱,且与国家级高新区差距较大。高淳高新区规上高技术制造业产值最低,仅为新港高新园的0.41%,高淳高新区规上高技术服务业营收也最少,仅占雨花台高新区的0.09%;江北新区2019年新增高企240家,六合高新区仅21家。15个高新区(园)统称“南京高新区”,是南京的同一块品牌,园区之间发展水平差距过大必然影响园区整体实力。

2、部分园区同质化问题依然存在

部分园区产业布局特色明显,例如新港高新园高技术制造业发达,而雨花台高新区高技术服务业强大。但很多园区发展状况相近,长着同一副“模样”。例如,徐庄、鼓楼、栖霞、白下、建邺等高新区(园)同属于科技服务业实力接近,而高新技术产业投资微乎其微一类。高淳、浦口、六合、麒麟高新区的高技术制造业和高技术服务业均偏弱。园区未体现错位发展的格局,不符合《南京市科技园区整合设立工作方案》(宁委发〔2017〕34号)中相关要求。园区同质化发展会导致园区之间相互竞争同类资源,造成园区运行质量不高。

3、创新投入产出效率不高

园区创新产出很喜人,但从投入产出来看创新效率又稍显不足。在园区企业增加值总量方面,麒麟、六合、高淳高新区排位靠后;在园区企业增加值对区域经济贡献度方面,雨花台高新区贡献度超过20%,有7个高新区(园)贡献度在10%~20%,而高淳、白下、鼓楼、徐庄、六合高新区对所在区域经济贡献度都比较低,均在10%以下。

三、对策与建议

1、对标找差做对手,密切合作做队友

要实现园区高质量发展,每个园区都不能掉队。对标找差,发现不足及时弥补短板,从而缩小园区之间的差距。“对标”应更合理、更精准,可以为每个或每一类园区量身定制学习对象,学习对象可以是南京的园区,也可以是其他地区情况较为相似的先进园区。园区经济发展到一定阶段必将催生更大范围的区域分工合作。“对手成队友,抱团打天下”,园区合作可以最大限度发挥各园区在科教、人才以及空间、载体等方面的优势,从而弱化甚至弥补园区之间的差距。各伙伴园区需要进一步打破行政边界,明确具体的上下游产业链建设规划,以延长主城区园区创新创业链条为目标,加快创新成果产业转移,跨区发展打造产业创新集群。同时,完善相关评价考评办法,使合作成果归属评判更合理,园区合作更无顾虑。

2、制度先行,加强规划,找准定位

无论是园区要实现错位发展还是强化伙伴园区融合发展效应,首先都应该是制度先行,从加强规划开始。按照《南京市推进高新园区高质量发展行动方案》(宁委发〔2018〕44号)及《加快推进全市主导产业优化升级的意见》(宁委发〔2017〕33号)要求,力促园区对主导产业及入驻企业进行充分调研,并结合园区产业定位和比较优势,尽快制定、完善详细的产业发展规划及推进方案。把《南京市科技园区整合设立工作方案》中对园区的主导产业规划细分到更具体的领域,以营收增长为重点推动提升本区域产业层级和水平,将自身主导产业做大做强,显现各自优势和特色。另外,园区的发展是循序渐进的,当前应有所侧重,有所取舍。及时把园区应当强而不强的指标弥补上,而不是哪个指标全市排名靠后就补哪方面,对于目前实力相对较弱的园区来说也很难做到面面俱到。

3、园区长“高”变“新”需更强内核

部分园区的经济贡献率偏低,说明总体上处于产业价值链的中低端,缺乏优质企业,部分园区虽然“高”“新”企业数量多,但高而不强、新而不强。园区应对各类企业开展摸排,遴选优质企业,分类分级建立企业培育台账,开展跟踪辅导和服务,提升培育高企的质量,关注企业经营和成长状况,牢牢把握园区“高”和“新”的发展方向,围绕生物医药、人工智能、新能源汽车、智能装备制造、新型电子、软件信息服务等,促进更多龙头企业和高质量的企业在园区聚集,进一步实现园区产业转型升级。另外,除了关注园区开展创新的活跃度、覆盖面,更应引导企业加大R&D投入力度,通过开展研发活动掌握更多核心技术,让优质企业和科技创新成为园区不断长“高”变“新”的坚强内核。